Ein Gütesiegel macht Aussagen über die Qualität oder die Güte eines Produktes oder einer Dienstleistung. Ein Gütesiegel soll damit auf besonders positive Eigenschaften aufmerksam machen. Dabei hält aber nicht jedes Gütesiegel, was es auf den ersten Blick verspricht. In diesem Beitrag zeigen wir, wie man hochwertige Gütesiegel erkennen kann und welche Anforderungen an ein Gütesiegel gestellt werden.

Egal für welches Anliegen ein Unternehmen ein Gütesiegel verwenden möchte, für fast jeden Anlass gibt es zwischenzeitlich ein Gütesiegel. Dies fängt an beim fahrradfreundlichen Arbeitgeber und geht bis zum Top Arbeitgeber. Aber auch im Bereich der Servicesiegel gibt es ein großes Angebot. So kann man als Unternehmen seinen Top Service gleich von diversen Anbietern auszeichnen lassen.

Wie genau wird der Begriff Gütesiegel in der wissenschaftlichen Literatur definiert?

In der wissenschaftlichen Literatur zur Thematik findet sich zum Begriff Gütesiegel keine einheitliche Definition. So werden in der Literatur beispielsweise synonym auch die Bezeichnungen Qualitätssiegel, Label, Gütezeichen, Arbeitgebersiegel und zum Beispiel Siegel verwendet. Im Folgenden werden aufgrund einer mangelnden einheitlichen Definition ausgewählte Definitionsansätze vorgestellt und einheitlich der Begriff Gütesiegel genutzt.

Das Gabler Wirtschaftslexikon (2022) definiert ein Gütesiegel beispielsweise als

„[…] grafische oder schriftliche Kennzeichnung von Angeboten, die dem

Verbraucher eine bestimmte Güte und Qualität signalisieren.“

Hofmann beschreibt Gütesiegel hingegen als

„[…] Bezeichnungen, die von speziellen Gütegemeinschaften verliehen

werden und für objektiv nachprüfbare Qualitätskriterien stehen.“

Hofmann, I. (2001). Verbraucherratgeber Lebensmittel. Niedernhausen: Falken Verlag.

Georg schließt sich den obigen Erklärungsansätzen an und beschreibt ein Gütesiegel als Nachweis eines oder mehrerer Qualitätsmerkmale. Rheinbay und Günther ergänzen, dass Gütesiegel als Hinweis auf eine Qualitätskontrolle verstanden werden können, die durch Gütegemeinschaften, Verbände und andere neutrale Stellen garantiert wird.

Unter einem Gütesiegel werden Wort- oder Bildzeichen verstanden, die eine Qualitätsaussage in Bezug auf einen Bereich oder eine Gesamtheit treffen. Dies kann sich dabei auch auf einzelne Aspekte eines Unternehmens, einer Organisation, eines Produktes oder zum Beispiel einer Dienstleistung beziehen, wie Gierl und Winkler angeben. Aber auch die Auszeichnung eines Unternehmen in Bezug auf seine Attraktivität als Arbeitgeber mit dem einem Arbeitgebersiegel ist möglich. Laut Hogreve werden Gütesiegel in der Regel von einer dritten Partei vergeben. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Zertifizierungsgesellschaft, einen Verlag oder eine Verbraucherorganisation handeln. Qualitätssiegel werden als extrinsische Qualitätssignale verstanden.

Die Vergabe eines Gütesiegels ausschließlich durch unabhängige Dritte wie unabhängige Organisationen geschehen, um konsumentenseitig hohes Vertrauen zu erzeugen. Auch aus dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes in Deutschland ist dies dringend angeraten, um als Siegelverwender keineswegs Gefahr zu laufen, wettbewerbswidrig zu handeln.

Außerdem sollte bei einer Onlinenutzung auf den Siegelgeber und die konkreten Bedingungen verlinkt werden, die zur Vergabe geführt haben. Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Transparenz und dient der Vermeidung von Abmahnungen wegen eventueller Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Außerdem soll der Siegelgeber unabhängig von Herstellern und Händlern sein und sollte nicht vom Verkauf von Produkten/Leistungen wirtschaftlich partizipieren. Diese Auffassung von Larceneux deckt sich mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes der in seinem Urteil vom 04.07.2019 (https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=102968&pos=29&anz=493&Blank=1.pdf [abgerufen am: 18.06.2022]) mit den Aktenzeichen I ZR 161/18 wie folgt ausführt:

„Ein Gütesiegel oder Prüfzeichen wird vom Verkehr dahingehend verstanden, dass ein neutraler Dritter mit entsprechender Kompetenz die damit versehene Ware nach objektiven und aussagekräftigen Kriterien auf die Erfüllung von Mindestanforderungen geprüft hat.“

Welche Anforderungen gibt es an ein Gütesiegel?

Grundsätzlich kann erst mal jeder ein Gütesiegel vergeben. Die Tücke steckt aber bekanntlich im Detail. Bei einer nicht ordnungsgemäßen Umsetzung kann man mit einem Gütesiegel relativ schnell unlauter werben, was zu teuren Abmahnungen führen kann. Man sollte sich also davor hüten, selber einen Gütesiegel zu entfernen und sich selbst damit auszuzeichnen ohne objektive Prüfkriterien und ohne von einer neutralen Stelle geprüft worden zu sein.

Der wisschenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt in seiner Ausarbeitung: Testsiegel und Warentests in geltenden Lauterkeitsrecht (AZ:WD 7 – 3000 – 016/18). Dort findet man eine recht umfassen Darstellung zur Rechtslage. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Jahr 1975 in einer Grundsatzentscheidung (AZ: VI ZR 157/73) zum Testbegriff und Umgang mit Testergebnissen geäußert. Danach muss ein Test „objektiv, neutral, sachkundig und repräsentativ“ durchgeführt worden sein. Die aus der Prüfung gezogenen Schlüsse müssen „diskutabel“ sein und beim Testenden muss wenigstens ein Bemühen, um objektive Richtigkeit gegeben gewesen sein.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine unabhängige Organisation, repräsentative Tests mit wissenschaftlich anerkannten Prüfungsmethoden durchgeführt haben muss. Sind diese Grundanforderungen nicht gegeben, könnte man von einer irreführenden und somit unzulässigen Werbung ausgehen.

Welche Arten von Siegelgebern für Gütesiegel gibt es?

Es gibt eine Vielzahl an Organisationen, die Gütesiegel vergeben. Dies können Unternehmen, Unternehmensverbände, aber auch zum Beispiel Vereine sein. Einige Siegelgeber trennen die Standardsetzung von der eigentlichen Überprüfung. Hier wird dann eine Zertifizierungsgesellschaft eingesetzt, welche die Aufgabe der Prüfung / Zertifizierung übernimmt. Nach diesem Verfahren arbeitet auch das DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. aus Berlin. Dabei handelt es sich wie zum Beispiel auch beim DIN Deutsches Institut für Normung e.V. um einen eingetragenen Verein ohne Gewinnerzielungsabsicht. Das DIQP bietet neben Arbeitgebersiegeln wie Top Arbeitgeber (DIQP), Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) aber auch Auszeichnungen für Klimaneutralität wie „Klimaneutrales Unternehmen (DIQP)“ an, um nur einige zu nennen, welche von der Zertifizierungsgesellschaft geprüft werden.

Wie bewerten Konsumenten ein Gütesiegel?

Zahlreiche Eigenschaften von Waren, Produkten oder Dienstleistungen bleiben dem Abnehmer verborgen und sind erst nach einem Kauf beurteilbar. Um im Vorfeld der Kaufentscheidung eine bessere Orientierung zu bekommen, bieten sich deshalb Gütesiegel als eine Entscheidungshilfe an. So liefern Gütesiegel eine zusätzliche Information für den Abnehmer. Dieser Beitrag zeigt, wie wir Gütesiegel als seriös bewerten und was genau die Kriterien für unsere Entscheidung sind.

Unternehmen, die ihre Produkte mit einem Gütesiegel kennzeichnen, bezwecken damit eine bestimmte Wirkung auf Konsumenten. Im Vordergrund steht dabei deren Verhaltensveränderung dahingehend, dass sie sich zu einem Kauf des Produktes entschließen. Zunehmen können aber auch anderen Interesse im Arbeitgebersiegel um zum Beispiel neue Bewerberinnen und Bewerber auf einer Unternehmen aufmerksam zu machen.

Glaubwürdigkeit als entscheidender Faktor

Glaubwürdigkeit eines Gütesiegels

Haenraets et al. erläutern in ihrem Artikel über die Wirkungsbeziehungen von Gütezeichen, dass die konsumentenseitig wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Quelle die Wirkung eines Gütesiegels ganz entscheidend beeinflusst. So kommt eine besondere Bedeutung auch der Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen des Siegelgebers zu. Grundlage für die Glaubwürdigkeit sind neben dem Typus des Zertifizierers (unabhängige Organisation oder eine staatliche Einrichtung) auch die Reputation und die Bekanntheit des Siegelgebers.

Untersuchungen heben gezeigt, das selbst unbekannte Gütesiegel eine positive Wirkungen haben können. Von besonderer Bedeutung ist die Glaubwürdigkeit / Vertrauenswürdigkeit.

Parkinson ging 1975 noch davon aus, dass insbesondere bekannte Gütesiegel eine hilfreiche Unterstützung für Konsumenten darstellen, hingegen unbekannte Gütesiegel eine solche Wirkung nicht haben. Zahlreiche neuere Untersuchungen können dies hingegen nicht bestätigen. So gehen Moussa und Touzani davon aus, dass die subjektiv vom Konsumenten wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Quelle der entscheidende Einflussfaktor eines Gütesiegels ist. Unbekanntere Marken profitieren zudem deutlich stärker von einem Gütesiegel, wenn diese ein solches verwenden.

Einfluss der Rechtsform auf die Beurteilung

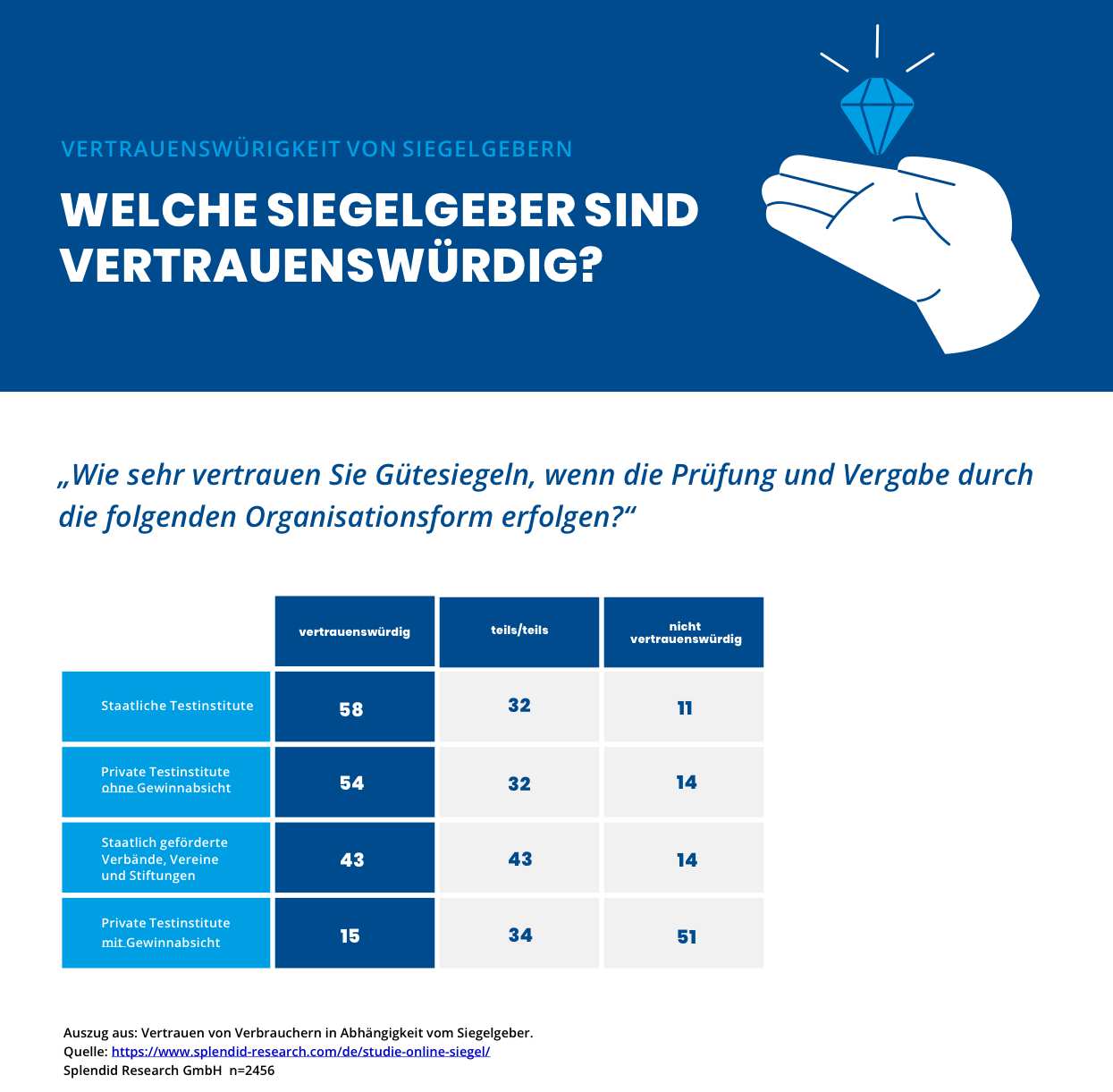

Innerhalb einer Studie des Marktforschungsunternehmens Splendid Research wurde untersucht, welchen Einfluss die Rechtsform eines Siegelgebers auf das Vertrauen der Konsumenten bei einem Gütesiegel hat. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass insbesondere stattlichen Organisationen, privaten Testinstituten ohne Gewinnabsicht und staatlich geförderten Verbänden, Vereinen und Stiftungen eine besonders hohe Vertrauenswürdigkeit zukommt. Die Studienergebnisse zeigen auch, dass auf den letzten Plätzen in Bezug auf das Konsumentenvertrauen die verkaufenden Unternehmen selbst sowie private Testinstitute mit Gewinnabsicht liegen.

Zusammenfassung zum Thema Gütesiegel:

Unter einem Gütesiegel kann zusammenfassend eine Abbildung verstanden werden, die einem Produkt, einer Dienstleistung oder allgemein einer Organisation eine bestimmte Qualität zuschreiben soll. Gütesiegel sind nach wie vor wichtig und stellen einen Faktor zur Beeinflussung des Kaufverhaltens dar. Außerdem steigern Gütesiegel die Aufmerksamkeit der Leser von Stellenanzeigen. Dies kann für Arbeitgeber interessant sein, um mit einer Stellenanzeige mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

So gaben 78 % der Verbraucher in einer Untersuchung an, dass ein Gütesiegel die Orientierung erleichtert. Unterstützt fällt es Konsumenten allerdings oftmals schwer, konkrete Siegel und deren Bedeutung zu erläutern. Untersuchungen des DIQP haben gezeigt, was Verbrauchern wichtig ist, wenn es um ein Gütesiegel gibt. Dabei gaben 71,8 % an, dass Ihnen ein unabhängiges Prüfverfahren wichtig sei. Ein auch überwiegender Teil von 70,2 % sah die Siegelvergabe durch eine unabhängige Einrichtung im Fokus. Immerhin 60,4% sahen transparente Kriterien als wichtigen Faktor für ein glaubwürdiges Gütesiegel. Gütesiegel, welche von Vereinen vergeben werden, wurden in einer Untersuchung eine besondere Glaubwürdigkeit attestiert und landeten auf Platz zwei nach staatlichen Gütesiegeln. Gütesiegel, welche hingegen von Privatunternehmen vergeben werden, betrachten Verbraucher zunehmend kritisch.

Quellen:

- DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. (2022). Was ist ein Gütesiegel und wie wird es vergeben? Zugriff am: 02.09.2022. Verfügbar unter: https://www.diqp.eu/guetesiegel-erkennen/

- Gabler Wirtschaftslexikon (2022). Definition – Was ist ein Gütezeichen? Zugriff am 09.06.2022. Verfügbar unter:

- https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/guetezeichen-36775

- Georg, J. H. (2019). Stromvertrieb im digitalen Wandel. Wiesbaden: Springer Verlag.

- Gierl, H.; Winkler, S. (2000). Neue Gütezeichen als Qualitätssignale. Marketing ZFP 22 197-207.

- Haenraets, U.; Ingewald, J., Haelhoff, V. (2012). Gütezeichen und ihre Wirkungsbeziehungen – ein Literaturüberblick. In: Der Markt. 51 (4), S. 147-163.

- Hofmann, I. (2001). Verbraucherratgeber Lebensmittel. Niedernhausen: Falken Verlag.

- Hogreve, J. (2006). Die Wirkung von Dienstleistungsgarantien auf das Konsumentenverhalten. Diss. Hagen 2006.

- Rheinbay, P.; Günther, A. (2000). Rechtsfragen des Dienstleistungsangebotes. In: Bruhn, M.; Strauss, B. Dienstleistungsmanagement Jahrbuch 2000, Wiesbaden: Springer.

- Bundesgerichtshof (BGH): Entscheidung mit dem Aktenzeichen: I ZR 161/18 vom 04.07.2019 http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=102968&pos=0&anz=1 [abgefragt am 18.06.2022]).

- DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. (2022). Was ist ein Gütesiegel und wie wird es vergeben? Zugriff am: 02.09.2022. Verfügbar unter: https://www.diqp.eu/guetesiegel-erkennen/

- Fotopoulos, C.; Athanasios, K.; (2003). Quality Labels ad a marketing advantage- The case of the “PDO Zagora” apples in the Greek market. In: European Journal of Marketing. 37 (10), S. 1350-1347.

- Gierl, H.; Stich, A. (1999). Sicherheitswert und Vorhersagewert von Qualitätssignalen. In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung. 51 (5), S. 5—32.

- Georg, J. H. (2019). Stromvertrieb im digitalen Wandel. Wiesbaden: Springer Verlag.

- Gierl, H.; Winkler, S. (2000). Neue Gütezeichen als Qualitätssignale. Marketing ZFP 22 197-207.

- Haenraets, U.; Ingewald, J., Haelhoff, V. (2012). Gütezeichen und ihre Wirkungsbeziehungen – ein Literaturüberblick. In: Der Markt. 51 (4), S. 147-163.

- Hofmann, I. (2001). Verbraucherratgeber Lebensmittel. Niedernhausen: Falken Verlag.

- Hogreve, J. (2006). Die Wirkung von Dienstleistungsgarantien auf das Konsumentenverhalten. Diss. Hagen 2006.

- Moussa, S.: Touzani, M. (2008). The Perceived Credibility of Quality Labels: A Scale Validation with Refinement. Internation Journal of Consumer Studies. Zugriff am 18.06.2022. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/229566029

- Scharfenberg, O. (2022). Beurteilung von Qualitätssiegeln im Marketing aus Sicht von Konsumenten – Eine quantitative Erhebung von Beurteilungskriterien. Middlesex University, London.